香箱を組む/作る、香箱座り

意味

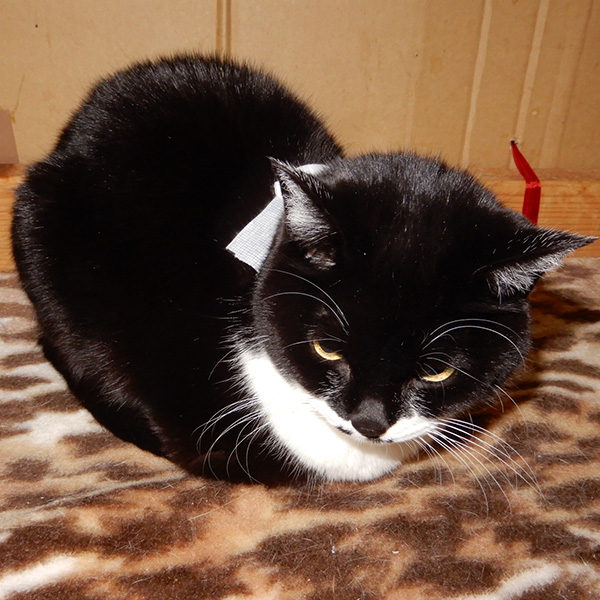

脚を体の下に折り込んで座る姿勢。猫だけでなく、他の動物にも使われることがあります。

この状態から動くためには、まず手足を体の下から出さなければならず、咄嗟の反撃などはできません。そのため、猫(動物)がこの姿勢を取っているときは、その子がそこを安心できる場所だと思っている、とみて良いでしょう。

また、赤ちゃん猫は、うまく香箱座りができません。子猫が上手に香箱を作るようになると、「お、いっぱしの猫らしくなってきたな」なんて思っちゃいます。

ただし、猫は、体調が悪い時もこの姿勢をとることがあります。体の下に脚を置くことで、お腹が地面から少し浮く形になり、冷えや圧迫からお腹を守っているのではないかと考えられています。よく観察して、少しでも異常を感じたら病院へ行くなど、適切に対応してあげてください。

なお、「香箱を作る/組む」という表現自体は、下記文例にもある通り、かなり昔から使われていましたが、「香箱座り」という言い方が現在のように一般化したのは、ネットで広まってからのように思います。

なお、最近のネット上では香箱座りを「おててないない(お手手無い無い)」とも。たしかにお手手がみえない座り方ニャ。

猫的解釈

夜、ママがベッドにはいったらすぐ、ママのおにゃかに乗っかって香箱を組むにゃ。一日のうちでも、いっちばん、幸せな気持ちでリラックスできる瞬間にゃ~!だから、ママ、「重い」なんて言っちゃイヤにゃ!

英語では?

英語で、猫の香箱座りはなんというのでしょうか?

答えは、”catloaf“ です。

“loaf” とは、小学館『ランダムハウス英和辞典』によれば、(注:catloafという単語はこの辞典にはありませんでした)

- (一定の形に焼いた)パン(ケーキ)のひとかたまり。

- ひき肉・魚肉などをおもな材料としてパン粉・卵・牛乳などをいれて練り、パン形に焼いた料理。

- (食品の)ある形にしたかたまり、長方形のかたまり。

(1)でいえば、たとえば一斤のパン、(2)でいえば、たとえばミートローフ等の使い方がなじみ深いかと思います。

たしかに、こんがり焼きたての山形パンなどは、香箱座りした猫に似ていますね。形だけでなく、ふんわり暖かそうなところも。

その他の座り方の名称

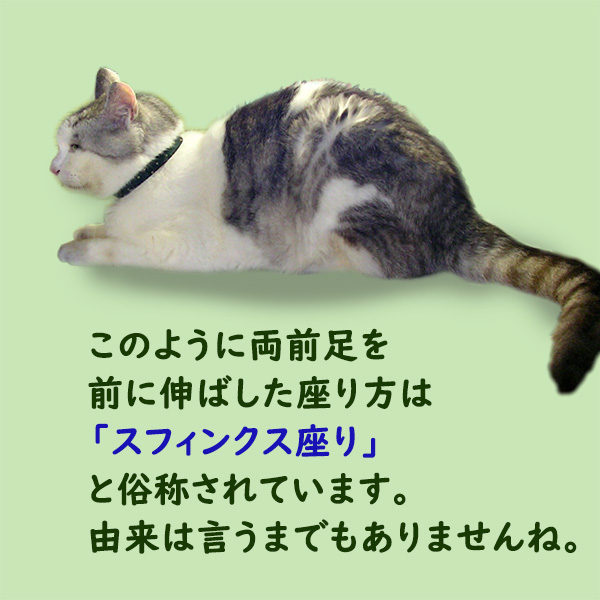

スフィンクス座り

「香箱」は前脚を体の下に折り込んだ座り方であるのに対し、エジプトのスフィンクスのように、両前足を前に伸ばした座り方は、そのまんま「スフィンクス座り」と呼ばれることが多いです。

ライオンなど大型ネコ科は香箱座りが苦手または出来なくて、スフィンクス座りになります。

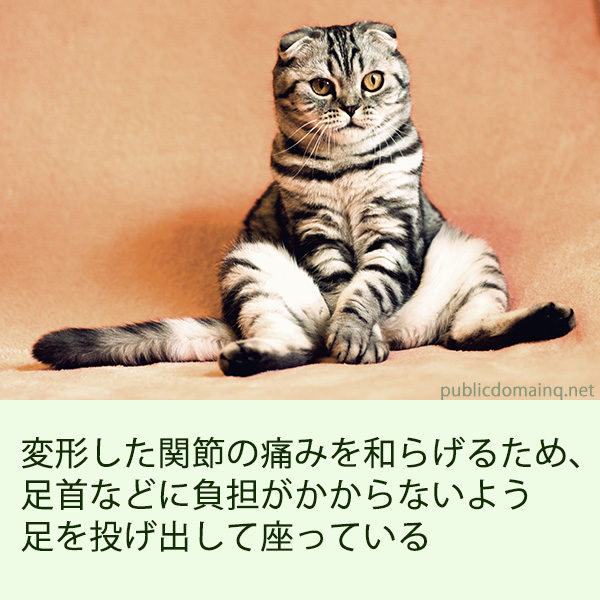

スコ座り

「骨軟骨異形成症」を発症している猫特有の座り方です。とくにスコティッシュ・フォールドに多くみられることから、「スコ座り」と俗称されています。

この座り方を「かわいい」なんて勘違いしている人が多いようですが、

とんでもない!!

これは本当はつらくて苦しい座り方なんです。

スコティッシュ・フォールドの耳が折れているのは、骨軟骨異形成症という遺伝病のため、軟骨異常を起こしているからです。この病気の猫は、成長段階で関節の軟骨に「骨瘤」と呼ばれるコブができ、腫れて固くなり、関節の可動範囲がせばまります。病状が進行すると、歩行にも重大な影響が出てしまいます。またスコティッシュ・フォールドがしばしば「大人しい性格」といわれるのも同じ理由からです。走り回りたくても痛くて動けないだけなのに、言葉で病状を説明できないのをいいことに、多くの人間が愚かしい勘違いをしてしまっているのです。

なお、この病気がよく見られる猫種には、スコティッシュ・フォールドの他、マンチカン、ヒマラヤン・ペルシャ、アメリカンカールなどが知られています。安易な繁殖は苦しむ猫を増やすだけです。わずかでも病気の兆候が見られたり、その可能性がある猫たちは、決して繁殖に使われるべきではありません。

ところで、そもそも「香箱」とは?

『広辞苑』第六版 岩波書店

こうばこ カフ・・【香箱】香をいれる箱。香合こうごう。

『完成漢和大辞典』淡海堂出版部 昭和十三年(1938年)三十一版

私が所有してる中で一番古い国語辞典系です。古書店で発掘、購入時すでにボロボロ(笑)。

〔香〕の項にあるうち、香箱と関連性のある言葉は、(注:旧仮名遣い)

- 【香合】カウガフ (イ)漆の異名(ロ)香をいれるはこ。

- 【香匣】カウカフ 香ばこ。

- 【香盒】カウガフ 香を入れるはこ。

- 【香奩】カウレン かうばこ。

と、今ではあまり見ないような熟語ばかり、肝心の「香箱」はありませんが、なぜか説明文には「香ばこ」「かうばこ」と使われています。

※『大漢語林』 大修館書店 にも、「香箱」という熟語はありませんでした。

【参考文献】

『成語林』旺文社、『広辞苑』岩波書店、『大漢語林』大修館書店、『四字熟語の辞典』三省堂、ほか。参考文献の全リストはこちら

香箱を組んだ猫達のシルエット素材

香箱蟹

ズワイガニのメスのことを、「香箱蟹/甲箱蟹」と呼びます。読み方は「こうばこがに」。レシピサイト「macaroni」によれば、『石川県や富山県では「こうばこがに」、福井県では「せいこがに」、京都府北部の丹後では「こっぺがに」とも呼ばれる傾向がある』(https://macaro-ni.jp/63554)とか。

ちなみに、オスのズワイガニにも色々呼び名があって、石川県では加能蟹、福井県では越前がに、鳥取島根では松葉カニ、京都では間人ガニというそうです。

また、ズワイガニのオスとメスでは、倍くらいの体格差があります。その理由は、

カニは脱皮を繰り返して大きくなります。雌の香箱ガニは、7~8cm程の大きさで産卵し、それ以上は脱皮しないために大きくならないのです。一方、雄の加能ガニは、脱皮をし続け、大きいものでは甲羅の幅は15cmほどにもなります。甲羅の幅は1年に1cm程度大きくなるので、加能ガニと呼ばれるには10年程度を要します。

【JFいしかわ-石川県漁業組合】旬の魚>冬>香箱ガニ

文例

森鴎外『青年』1910年発表

ベルタンさんは長崎から買ってきたという大きいデスクに、千八百五十何年などという年号の書いてある、クロオスの色の赤だか黒だか分からなくなった書物を、乱雑に積み上げて置いている。その側には食い掛けた腸詰や乾酪(かんらく)を載せた皿が、無精にも勝手へ下げずに、国から持ってきたFigaroの反故をかぶせて置いてある。虎斑(とらふ)の猫が一匹積み上げた書物の上に飛び上がって、そこで香箱を作って、腸詰の匂を嗅いでいる。

私が持っている新潮文庫版(昭和23年発行、昭和51年45刷、c1948)には、「香箱を作って」に注が振ってあって、”猫が体を丸めてうずくまっているさま。「香箱」は香を入れる箱。香合。”と説明されています。

『青年』は1910年発表の作品。つまり、「香箱を作る」という言葉は、1910年に鴎外が小説で使う程度には使われていたが(鴎外が特に猫好きだったような話は私は知りません)、とはいえ、昭和23年(1948年)頃の知名度は【注】を付ける必要性が感じられる程度にまだ低かった、と言えるのではないかと思います。

芥川龍之介『お富の貞操』1922年発表

「新公、お前、家(うち)の三毛を知らないかい?」

「三毛?三毛は今此処に。―――おや、何処へ行きやがっただろう?」

乞食はあたりを見廻した。すると猫は何時の間にか、棚の擂鉢や鉄鍋の間に、ちゃんと香箱をつくっていた。