水虎

すいこ

「水虎」とは

中国湖北省などの川にいたとされる伝説上の生き物。

日本では、河童のような川に住む妖怪の総称。

日本の「河童」とは

『広辞苑』第六版 岩波書店より

かっぱ【河童】(カハワッパの約)

- 想像上の動物。水陸両生、形は四~五歳の子供のようで、顔は虎に似、くちばしはとがり、身にうろこや甲羅があり、毛髪は少なく、頭上に凹みがあって、少量の水を容れる。その水のある間は陸上でも力強く、他の動物を水中に引き入れて血を吸う。河郎。河伯。河太郎。旅の人。かわっぱ。

- 水泳の上手な人。

- 頭髪のまんなかを剃り、周りを残したもの。→おかっぱ。

- 見世物などの木戸にいて、観客を呼び込む者。合羽。

- (側に船を浮かべて客を呼ぶところから)江戸の柳原や本所などにいた私娼。

- (河童1の好物であるからという)キュウリの異称。

河童(カッパ)の言い伝えは?

よくいわれるのは、こんなところでしょうか。

- キュウリが大好き。

- 相撲が好き。

- いたずらも好き。こらしめれば反省することもある。

- 仲良しになれば何にでも効く薬をくれたりする 。

- 人の尻子玉を抜く。

- 女好きな面も。(喜多川歌麿「海女と河童」図、等)

河童といえばきゅうり。なぜ?

水神様へのお供え物がキュウリだったから、という説が有力

河童はかつては水神(あるいは堕落した水神)だったと言われています。河童の相撲好き、というのも、かつて相撲は神事と深い関係があったからのようです。

さて、水神といえば牛頭天王(ごずてんのう)。武搭天神やスサノヲノミコトと同一視されたりもする神で、八坂神社の主祭神でもあります。

八坂神社とは

https://www.yasaka-jinja.or.jp/

平安京遷都(七九四)以前より鎮座する古社で、「祇園さん」と呼ばれ親しまれております。

主祭神の素戔嗚尊(すさのをのみこと)はあらゆる災いを祓う神様として信仰されており、境内には数多くの神様をお祀りしております。

全国約二、三〇〇社鎮座する八坂神社、祇園信仰神社の総本社です。

さて、水神様へのお供え物には、キュウリが使われます。その理由は、牛頭天王の好物だったからとか、八坂神社の神紋=木瓜紋が輪切りにしたキュウリの断面と似ているから、等といわれているようです。そのキュウリと河童が結び付けられた、というわけです。

キュウリって、日本に入ってきたのは6世紀ごろと、歴史の古い野菜なんですね。インドのヒマラヤ山脈原産だそうです。最初は味もまずく、薬用だったとか。それが品種改良されて、一気に広まったのは江戸時代も末期。今や日本の夏には欠かせない野菜ですよね。

その他の説

- キュウリが人間の味に似ているから。川に入る前にキュウリを投げ込めば、河童に水に引きずり込まれない。

- 河童は皮膚が乾燥しないよう、陸に上がるときはキュウリを体に巻いていた。

- 若い娘のあそことキュウリのにおいが似ているから。

.

松浦清『甲子夜話』

『甲子夜話』(かっしやわ)は、平戸藩主だった平戸松浦家34代・清(きよし)の随筆。文政4(1821)年11月17日の「甲子の夜」から書き始められ、天保12(1841)年6月死去まで書き続けられました。正編100冊・続編100冊・三編78冊の合計278冊、約7,000項目と長大。

その中に河太郎が人をだましたり、人間の女児をはらませたりした話が出てきます。江戸時代の人々が河童をどのように考えていたかが解る資料です。

以下、河童がでてくる話をいくつか選んでご紹介します。引用元は、電子書籍『甲子夜話』東洋文庫(楽天KOBOにて購入)。

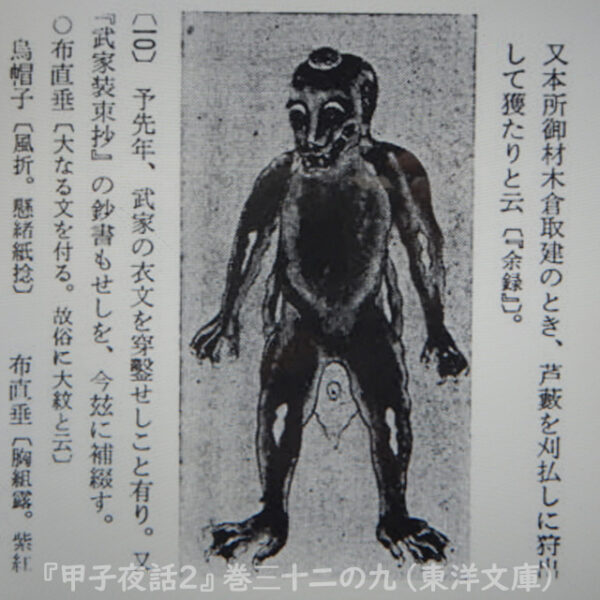

【河太郎が小児に化けて水中から呼んだ話】『甲子夜話』巻十〔一九〕

御留守居、室賀山城守は小川町に住めり。其中間(ちゅうげん)、九段弁慶掘の端を通りしに、折ふし深更小雨ふりて闇(くら)かりしが、水中よりその中間の名を呼ぶ。因て見るに、小児水中にありて招くゆゑ、近辺の小児誤(あやまり)て陥(おち)たるならんと思ひ、救はんとて手をさし延ければ、即その手に取つくゆゑ、岡へ引上んとしけるが、その力盤石の如くにして少も不ㇾ動、却て中間次第に水中に引入らるゝゆゑ、始て恐れ、力を極めて我が手を引取、直に屋敷に馳帰り、人心地なく忙然となりけり。人々打より見るに、衣服も沾湿して、その上臭腥の気たへがたき程なりければ、奇集て水かけ、洗そゝげども臭気去らず。その人翌朝にいたり、漸々に人事を弁(わきまゆ)るほどにはなりしが、疲弊甚しく、四五日にして常に復せり。腥臭の気もやう〱にして脱たりとなり。所謂河太郎なるべしと人々評せり。

【河太郎と女児が交わって卵を産んだ話】『甲子夜話』巻十八〔一七〕

平戸宝亀村〔海つきの処なり〕にて、八歳の女子墦間(はんかん)に遊び居たるに、何か来てこれを交りたり。これより膰身の如くなりて、遂に卵を産す。里人は皆狐と交て然りと云ふ。予聞て曰。これ狐に非ず、河太郎の所為なるべし。河太郎、婦女と交接して子を産すること、領内の小値加(をぢか)〔大嶋、人居多し。肥前の地〕にあり。他邦も筑前、日向、豊後等に其ことありと云。其産するもの皆卵なり。河太郎は亀の属、腹背に介あり〔これは享保中本荘の川辺に獲し河太郎の真写あり。人容にして介甲あり。別に又一図を収む。其状同じ〕。又亀は卵生と聞たるが、荘の隣宅、池水の辺にて卵を得しものあり。破て見れば内に亀形を成せり。その介甲つぼみて、巻煎餅の如くなりしと。これ人子の胎中に朗僂(かが)みて有ると同じ。然れば亀属のものは卵生なること證すべし。若し狐ならば獣類、必ず其状異なるべし。又河太郎の領内にあるを見し者の言を聞くに、小児の如し。立て能く歩むとなり。然れば破砕の女子と交接するも怪む可らず。又『毉経』に、女子は七歳にて腎気盛歯更云云。故有ㇾ子、の文あれば、八歳にても交接すれば子を生ずるか。かの女子いく程なく死せりと云。又聞く、総て河太の子を産する者、始めは発熱尤も甚くして、三四月を経て産す。沫の多きが如にして、卵なりと。夫より後廃忘の人となると。

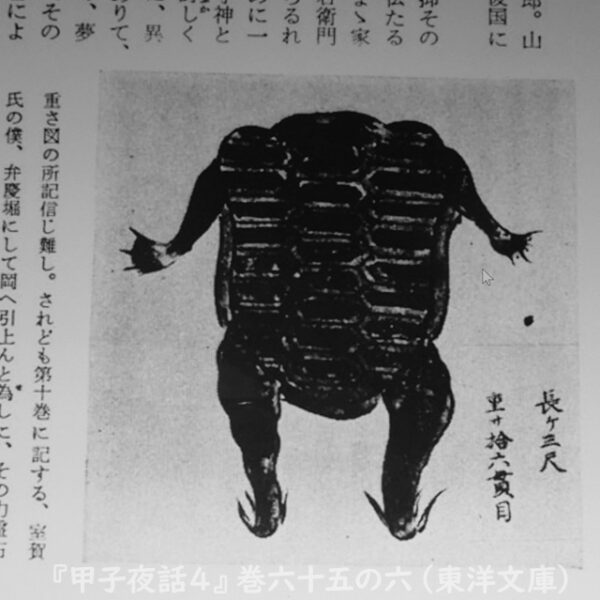

【河童の詳細や図】『甲子夜話』巻六十五〔六〕

先年領国にあやしき版施のものを到来す。後思ひ出して是を尋索(たずねもとむ)るに、有る処を審(つまびらか)にせざりしが、この頃(乙酉)ふと筐裡よりその故紙を獲たり。その図。

前図に小記を添ふ。最鄙文なれど其旨を述ぶ。

『訓蒙図藁彙』に云。川太郎。水中に有時は小児の如くにして、長(た)け金尺八寸より一尺二寸あり。『本草綱目』云。水虎。河伯。

出雲国に川子大明神といふ。豊後国には川太郎。山国には山太郎〔山の下、城の字を脱するか〕。筑後国には水天狗。九州には川童子。

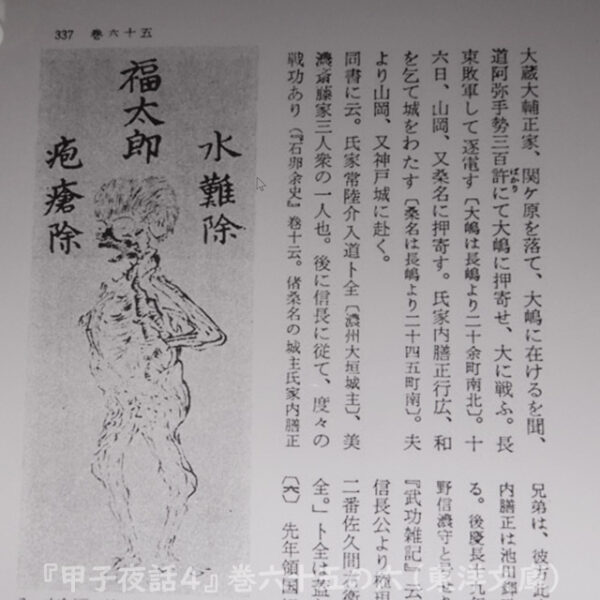

これ恩返しに福を授く。因て福太郎と謂ふ。抑その由来は、相州金沢村の漁者重右衛門の家に持伝たる箱に、水難、疱瘡のまもりと記し有て、そのまま家内に祭り置くに、享和元年五月十五日夜、重右衛門の姉夢中に童子来り、我この家に年久しく祭らるれども、未だ能く知る者なし。願くは、我が為めに一社を建給るべし。然らば水難、疱瘡、麻疹の守神として応護あらんと見へて、忽(たちまち)夢覚たり。姉訝しく思ひ、親類に告て相集り、共に箱を啓(ひら)き見るに、異形のものあり。面は猿の如く、四支に水かきありて、頭には凹かなる所あり。因て前書の説にきわめ、夢告の故を以て福太郎を称す。後又某侯の需(もとめ)にてその邸に出すに、某侯にも同物ありて、同じく夢告により水神と勧請し、江都、その領国も屡々霊験ありとぞ。又云。今この祠を建立に因て水神と唱ふ。信心の輩はこの施版を受て銭十二孔を寄せんことを請ふ。

南八丁堀二丁目自身番向 丸屋久七

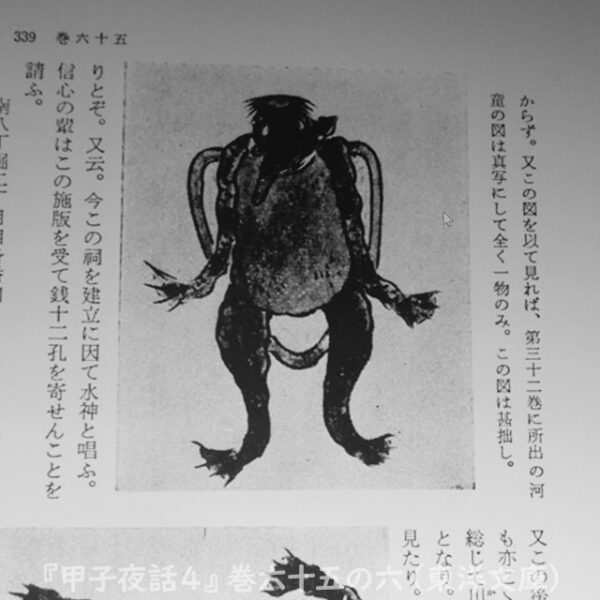

又この後に図を附す。是は他人の添る者なり。これも亦こゝに載す。

総じて川童の霊あることは、領邑などには往々云ことなり。予も先年領邑の境村にて、この手と云物を見たり。甚だ猿の掌に似て、指の節四つありしと覚ゆ。又この物は亀の類にして、猿を合せたる者なり。或は立て歩することありと云。又鴨を捕るを業とする者の言を聞くに、水沢の辺に窺居て見るに、水辺を歩して魚貝を取り食ふと。又時として水汀を見るに足跡あり。小児の如しと。又漁者の言には、稀に網に入ることあり。漁人は、この物網に入れば漁猟なし迚(とて)、殊に嫌ふことにて、入れば輙(すなは)ち放捨つ。網に入て挙るときは、其形一円石の如し。是は蔵六の体なればなり。因て廼(すなは)ち水に投ずれば、忽(たちまち)四足頭尾を出し、水中を行去ると。然れば全く亀類なり。

重さ図の所記信じ難し。されども第十巻に記する、室賀氏の僕、弁慶掘にして岡へ引上んと為しに、その力盤石の如くにして、少しも動かずと云えば、重さの如此もしふべからず。又この図を持って見れば、第三十二巻に所出の河童の図は真写にして全く一物のみ。この図は甚拙し。

文例

曲亭馬琴(1767-1848年)『南総里見八犬伝』

「虎の在(を)る山を背(うしろ)にして、河原を護(まも)るは何事ぞ。河太郎を水虎といへば、虎も亦水に栖(す)む、者とや思ふ烏滸(をこ)なり」と云ふ、京童(きょうわらべ)の癖なれば、亦復(またまた)是等(これら)の悪評あり。

第九輯 巻之二十八 第百四十四回 ISBN:9784003022481 page179

【口語訳】「虎が潜んでいる山を背にして、河原を見張って守るとは、何事だ!河太郎を水虎ともいうから、虎も水に住むものと勘違いしてる馬鹿ではないか」と、京の民衆の常として、またまた悪評がたった。

古い名画から抜け出た巨虎が、人をつぎつぎと襲って、京の人々を恐怖に陥れる場面です。

細河左京兆政元(ほそかわさきょうのちょうまさもと)は猟師や武士たちを集めて虎退治を命じますが、あまりの猛虎ぶりに屈強な男たちでさえ恐れ、「山は虎の棲家、人間は不利、山探しするより手前の河岸で待ち伏せして、虎が現れたら鉄砲で一斉射撃する方が効率的」と、河岸に並んで待つばかり。京の民衆はその様子に失望、ますます政元を悪評します。

その後この妖虎は、八犬士の一人、犬江新兵衛仁(いぬえしんべえまさし)が、虎の両眼を射抜き眉間を拳で殴って退治します。翌日には虎の死体は消えてしまいますが、それは元の画の中に戻ったからなのでした。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2e9dbb79.856f4a2b.2e9dbb7a.03909b61/?me_id=1278256&item_id=13505700&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F0462%2F2000002220462.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)