虎の巻

とらのまき

【意味】

中国の兵法書 「六韜(りくとう)」 の中の編名 「虎韜(ことう)」 から出た語。

- 兵法の秘伝を記した書。 転じて、芸道の奥義を述べた書。

- 兵法の秘伝をしるした書。 源義経が鬼一法師から伝授されたと伝えられる。

- 教科書を解説した簡便な自習書。 あんちょこ。 また、一般人の、さしあたり必要とする軽便な解説書や指導書。 講義の種本。

【参考文献】

『成語林』旺文社、『広辞苑』岩波書店、『大漢語林』大修館書店、『四字熟語の辞典』三省堂、ほか。参考文献の全リストはこちら

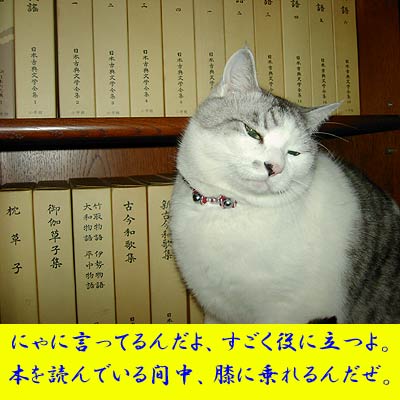

【猫的解釈】

本を読もうと腰をおろすや否や、膝に飛び乗る甘え猫であった。

【雑学】

参考

北宋の神宗のころ(11世紀)、兵法書に指定された 『六韜(りくとう)』 『孫子(そんし)』 『呉子(ごし)』 『司馬法(しばほう)』 『三略(さんりゃく)』 『尉繚子(うつりょうし)』 『李衛公問対(りえいこうもんだい)』 を 『武経七書(ぶけいしちしょ)』 といい、みな戦国時代に成る兵法書の古典で、筆頭の 『六韜』 は周の呂尚(りょしょう=太公望)の著とされるが、構成の贋作とするのが定説である。

内容は、文韜・武韜・竜韜・虎韜・豹韜・犬韜の六韜に分かれている。

「韜」 は、弓や刀を入れる袋の意で、「六韜」 は、戦略を収めた六編の意。

「虎韜」 は、虎が武威の象徴とされることから、危機に臨んでも決して相手を恐れぬ方策を説く。

なお、「六韜」 は、わが国の上代に伝来して、歴代の兵法家の法典とされた。

(以上『成語林』より引用)