虎を画きて猫に類す/虎を画きて狗に類す

とらをえがきてねこにるいす

とらをえがきていぬにるいす

※虎を画きて成らず、返りて狗に類す(とらをえがきてならず、かえりていぬにるいす)とも。

【意味】

勇猛な虎の絵を描こうとしたのに、猫や犬のような絵になってしまったの意から、豪快で男気のある人物を目指して、かえって軽薄な人間になることのたとえ。

また、素質の無い者が、優れた人物の真似をして失敗するたとえ。

【類】

竜を描きて狗に類す りゅうをえがきていぬにるいす

【参考文献】

『成語林』旺文社、『広辞苑』岩波書店、『大漢語林』大修館書店、『四字熟語の辞典』三省堂、ほか。参考文献の全リストはこちら

【猫的解釈】

猫と虎は仲間にゃ。だから、それで良いのニャ。

こんなトラもシマウマもいません。

【雑学】

出典

『後漢書ごかんじょ』馬援伝ばえんでん

《故事》

後漢の馬援が、若い甥たちの馬厳(ばげん)と馬敦)ばとん)に送った訓戒の手紙を送った。もし、義を好み、人とともに憂い、ともに楽しむ杜季良(ときりょう。当時有名だった人物)を見習って及ばなければ、「陥りては天下の軽薄児と為らん。所謂(いわゆる)、虎を画きて成らず、反って狗(いぬ)に類する者なり」といましめた。

※『成語林-故事ことわざ慣用句』旺文社より引用

この猫の自己イメージは虎らしい(^^;)

.

『辛苦 虎を画いて猫にも似ず』 と詠んだ良寛

良寛の作った漢詩の中に、こんなものがある。

四十年前行脚日

辛苦画虎猫不似

如今嶮崖撒手看

只是旧時栄蔵子〔読み方〕

四十年前 行脚の日 しじゅうねんまえ あんぎゃのひ

辛苦 虎を画いて猫にも似ず しんく とらをえがいてねこにもにず

如今 嶮崖に手を撒って看るに じょこん けんがいにてをはなってみるに

只是れ 旧時の栄蔵子 ただこれ きゅうじのえいぞうし

詩の意味は、

『40年前から修行と行脚の日々だった。

辛い苦行に耐えて、虎を描くつもりが猫にも似なくて

高僧の片鱗さえも得られなかった。

そして今、けわしい修行の崖から手を放して自分を眺めると、

昔の栄蔵と少しも変わらないと気づいた。』

(引用・訳: 松本市壽『良寛という生きかた』 )

「栄蔵」は、良寛の昔の名。

良寛は、死ぬまで無位無冠の乞食僧を通した人物である。 良家の長男に産まれながら名主になることを捨てて出奔し、厳しい修行を収めながら寺を持って住職となることを拒んだ。 学者にも、歌人にも、書家にもなれる実力を持ちながら、いずれにもならない道を選び続けた。

何ひとつ持とうとせず何者にもなろとしなかった良寛は、たしかに、虎どころか、猫でさえなかったかもしれない。

しかし、もっとすごいものになった。 『日本人の心』になったのである。

唐木順三は「日本人は最後には良寛に行く」と言った。 夏目漱石や、川端康成、近年では水上勉や中野孝次など、良寛に魅せられた人物は数知れない。

文学者だけではない。

日本人初のノーベル受賞者で物理学者の湯川秀樹も良寛心酔者の一人だ。

モノあふれる現代、一度「捨てる」に徹した良寛に立ち戻ってみてはいかがだろうか。

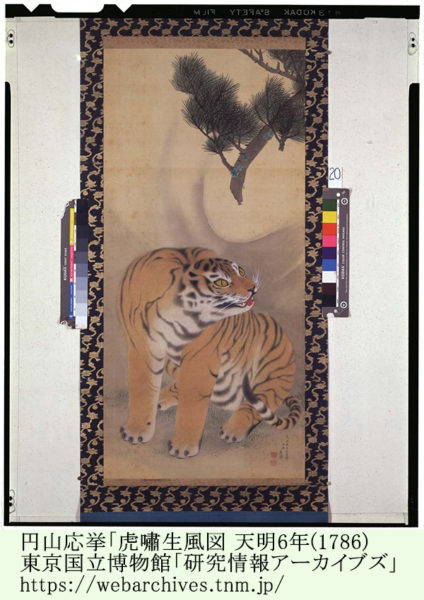

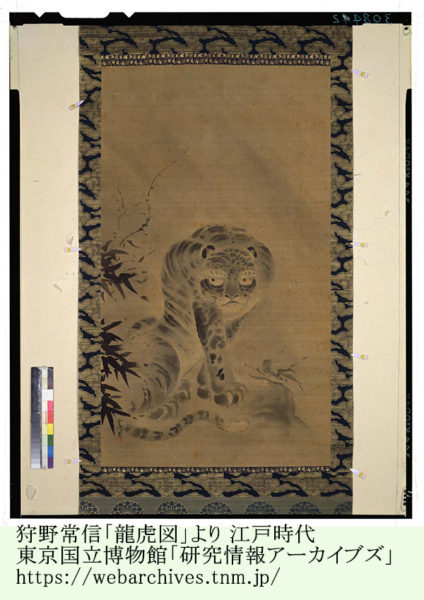

日本画の虎

日本にトラは生息しない(*)。 当然ながら、昔の画家で本物の虎を知っている者は少なかった。

しかし、勇猛な虎という存在は、 日本画でも好んで描かれる画材ではある。 画家達は、身近な猫を観察して虎を想像するしかなかった。

日本画に描かれている虎の多くが、 本来の丸い瞳ではなく、猫のような縦長の瞳に描かれているのはそのためである。

江戸時代の有名な画家たち、 円山応挙(1733~95年)、長澤芦雪(1754~99年)、 葛飾北斎(1760~1849年)、渡辺崋山(1793~1841年)、 歌川国芳(1797~1861年)等でさえ、 描いた虎の瞳は、針のような縦長の瞳だった。

そんな中、狩野家の画家達による虎の瞳は、狩野探幽(1602~74年)から明治時代にいたるまで、正しく円形に描かれているという。

ところで、日本で最初の動物園は1882年開園の東京・上野動物園。 そこで初めてトラが公開されたのは1887年(明治20年)。 大変な人気者となり、来園者が急増したそうな。

(*) 静岡県三ヶ日町で、1959年にトラの下顎骨が発掘された。 約2万年前、日本列島がまだ大陸と陸続きだった頃には、日本にもトラが生息していたのだ。 が、その後の地層からは発見されておらず、 日本のトラは大昔のうちに絶滅したと考えられている。

【参考文献】

文例

曲亭馬琴(1767-1848年)『南総里見八犬伝』

ここをもて、よくその毛を画く者は、其骨格(そのほねぐみ)の錯(たが)えるを知らず。又よく形状(かたち)を写すものは、眼口耳鼻、髭と尾と、前後の脚、牙爪まで、似たるや否(あらずや)、這那(これかれ)と、比べ見るに由なければ、常言(ことわざ)にいふ、虎を画きて、狗に做(な)れるを、画工(えし)、世俗(よのひと)も、知らず悟らで好(よし)といふ、和筆に虎の写生(しょううつし)の、得かたきはこの故にこそ。

第九輯 巻之二十五 第百四十一回 ISBN:9784003022481 page125

『南総里見八犬伝』(なんそうさとみはっけんでん、旧字体:南總里見八犬傳)は、9輯98巻106冊の長編伝奇小説。執筆は文化11年(1814年)~天保13年(1842年)。