騎虎の勢い/騎虎下り難し/騎虎の勢い下ることを得ず

きこのいきおい

きこくだりがたし

きこのいきおいくだることをえず

【意味】

「騎虎」とは、虎に乗ること。

走る虎に乗ってしまった者は、途中で降りれば虎に食われるから、降りたくても降りられず、行き着くところまでいくしかない。

そのように、ものごとの行きがかり上、途中でやめられなくなることをいう。

また、はげしい勢いで最後までやろうとするたとえ。

【参考文献】

『成語林』旺文社、『広辞苑』岩波書店、『大漢語林』大修館書店、『四字熟語の辞典』三省堂、ほか。参考文献の全リストはこちら

【猫的解釈】

↑キャットタワーに登ったものの、まだ幼すぎて降り方が分からず、登った勢いでどんどん上を目指した子猫。 「降りるに降りれにゃ~い!!」 これぞ「子猫の勢い?」。

【雑学】

出典

『隋書ずいしょ』独孤皇后伝どくここうこうでん

《原文》

高祖入居禁中、総百揆。后使人謂高祖曰、「大事已然、騎虎之勢、必不得下、勉之」。

《読み方》

高祖入りて禁中に居り、百揆(=百官)を総(す)ぶ。后人をして高祖に謂わしめて曰く、「大事已(すで)に然り、騎虎之勢、必ず下るを得ず、之(これ)を勉めよや」と。

《訳》

(高祖は隋の文帝楊堅、后は男勝りの独孤皇后)高祖は宮中にはいって、百官をとりしきった。后は家来をやって高祖に伝えた。「大事(北周を打倒すること)はもう事実となってしまった。こうなったらもう騎虎之勢だから、途中でやめられない、がんばってください」と。

※『成語林-故事ことわざ慣用句』旺文社より引用

虎に乗って戦さ?

昔の中国で、トラに騎乗して戦さに勝った部隊が本当にいた?

以下、『百分の一科事典 トラ』 という本の中より引用。

虎の皮で敵をあざむく-奇策の勝利

●馬を虎と偽る戦法

中国は春秋時代、城濮(じょうぼく)の戦いとよばれる戦争でのこと。晋の下軍の副将胥臣(しょしん)は、陳と蔡の軍に対するに際し、ある策略を用いた。先鋒の兵士を虎に乗せて進撃させたのだ。

だが実は、率いる隊の馬に虎の皮をかぶせて虎に見せかけただけだった。

敵の馬は虎の姿に脅えた。先鋒となった胥臣は、ここぞと敵に襲いかかる。二国の兵は敗走したという。

『春秋左氏伝』にある話である。

原本の『春秋左氏伝』は読んだことがないので、上に引用した以上のことはわからないけれど、話として面白い。

『百分の一科事典 トラ』 には、虎と人にまつわる話が他にも盛り沢山、 トラ好きの方はぜひどうぞ。

【参考文献】

道元の言葉

道元が残した難解極まる書物『正法眼蔵』第七十「虚空」の中にある文章。

「西堂以手撮虚空」。

只会騎虎頭、未会把虎尾なり。【読み方】

「西堂、手を以って虚空を撮す」。

ただ虎頭に騎(の)るを会(うい)して、未だ虎尾を把(と)るを会せずなり。【意味】

「西堂は、手で虚空を摑むふりをした」。これはえらく騎虎の勢いを見せたのだが、未だ虎の尾も把んでいない。

(石井恭二訳『現代文訳 正法眼蔵4』page207 河出文庫)

この文章は、次の故事を踏まえてのことだそうだ。

「後に潙山、此の話を挙して迎山に問ふ、臨済当時大愚の力を得しや黄檗の力を得しや。迎山云く、但だ虎頭に騎るのみならんや、亦た虎尾を把えることを解す」(伝燈録十二、臨済章注)。

・・・と、書いても、ピンとくる人は少ないかも(大汗)。私にも深い理解なんてできない。ただ、道元がすごい物知りだということと、「虎に乗ってるような威勢の良いことをいっておきながら、虎の尾もつかんでいないくせに」というニュアンスだけが分かる・・・。

茶トラ猫の尾をつかむキジトラ子猫

虎に乗っていた?豊干禅師

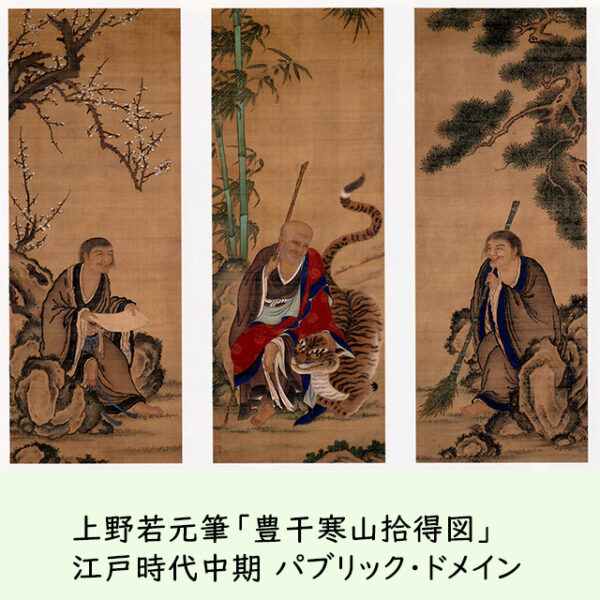

豊干(ぶかん)は中国・唐の時代に、天台山の国清寺にいたといわれる禅師。その生没年や経歴の詳細は不詳だが、漢詩が2首、現代まで残されている。豊干・寒山・拾得の三人をあわせて「国清三隠」ともいわれている。

その寒山は約300首ほどの漢詩を、寒山と親交のあった拾得も50首余を残した。元捨て子だった拾得を拾って育てたのが豊干だった。そして豊干は山で虎の子も拾って立派に育て上げたという。

寒山・拾得、さらに豊干は絵画の題材として好まれた。寒山は巻物、拾得は箒、豊干は虎と一緒の構図が一般。